Der vorliegende Artikel Raubstaat England beinhaltet ergänzendes Text und Bildmaterial aus dem gleichnamigen Zigarettenbilderalbum. Das Album wurde herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst Hamburg Bahrenfeld.

Es war nicht lange nach der letzten Jahrhundertwende, als man anfing, uns Quartaner mit den Geheimnissen der englischen Sprache vertraut zu machen. Unser Lehrbuch begann mit einem Gedicht, genauer gesagt: mit einem Matrosensong. Der Lehrer sprach ihn uns Silbe für Silbe vor, und wir wurden mit Staunen gewahr, welcher Verrenkungen die menschlichen Sprechwerkzeuge, welcher Unreinlichkeiten die Muskulaturen des Kehlkopfes fähig sein mußten, um echt englisch klingende Laute hervorzubringen. Unsere ersten Nachahmungsversuche, bei denen uns der treffliche Pädagoge die Kiefer hin und her schob und die Zunge hinter die obere Zahnreihe drückte, fielen dann auch einigermaßen unzulänglich aus. Bald aber beflügelte uns die ach! so knabenhafte Freude an der Erzeugung mißtönender Geräusche, und es kam der Tag, wo wir für reif befunden wurden, das ganze Matrosenlied im Sprechchor aufzusagen. Da schallten dann unsere noch nicht brüchigen Stimmen an die Klassenwände und durch die offenen Fenster auf die Straße hinunter, zaghaft zuerst, dann immer schmetternder und bei der Schlußstrophe fast in ein Triumphgeschrei ausartend. Diese Schlußstrophe aber lautete:

.

„And it is our endeavour,

In battle and breeze,

That England shall ever

Be Lord of the seas.“

Es klingt unwahrscheinlich, aber es ist wahrhaftig wahr: der Glaube an die meerbeherrschende Sendung Englands wurde damals, am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, vor einer Quartaner-Generation nach der anderen, vor lauter deutschen Buben verkündet! (Manche unserer Leser werden sich erinnern, daß dieser Matrosensong noch während des Weltkrieges in den Schulen exerziert wurde – nur mit dem Unterschied, daß die Jungen sehr bald aus dem „ever“ ein „never“, aus dem „immer“ ein „niemals“ machten). Ist es nicht erstaunlich, daß niemand sich etwas dabei dachte? Die Verse prägten sich uns unvergeßlich ein, und mit ihnen zugleich mußte ganz unvermerkt eine Art von Ehrfurcht vor Englands Seemacht in uns aufkommen.

Die Stücke, die im Lehrbuch auf den Matrosensong folgten, waren geeignet, unseren Respekt vor englischem Heldentum noch zu steigern. Da war etwa die so rührende wie erbauliche Geschichte vom Heldentode des Generals Wolfe bei Quebec und seinen letzten Wünschen für Englands Größe. Dann kam eine herzhafte Erzählung von dem Sieg Marlboroughs, des großen englischen Feldherrn, in der Schlacht bei Blenheim. (Davon, daß auch ein gewisser Prinz Eugen an diesem Siege beteiligt war, stand nichts in der Erzählung.) Es folgten Berichte über die ruhmreichen Taten englischer Heere gegen die Schotten, die Iren, englischer Seehelden gegen Spanier, Holländer und Franzosen; auch Wellingtons tapferes Ausharren bei Waterloo fehlte nicht – kurzum, es mußte in uns der Eindruck entstehen, als seien die Engländer nicht nur großherzig und unbezwinglich als Krieger, sondern als hätten sie auch immerdar das Recht auf ihrer Seite gehabt. Das Recht – und infolgedessen auch die deutschen Sympathien. Ja, waren denn nicht wirklich die Engländer – von Marlborough über Pitt bis zu Wellington – stets unsere Verbündeten gewesen, hatten sie uns nicht stets gegen die Franzosen beigestanden, waren sie nicht gewissermaßen aus unserer Familie, diese guten „Vettern jenseits des Kanals“?

Mögen solche Jugenderlebnisse auch im einzelnen recht verschieden gewesen sein, im ganzen wird man sagen dürfen, daß die deutsche Jugend vor dem Weltkriege in einer seltsamen, fast resignierenden Englandfrömmigkeit auferzogen wurde – aus der dann ein böses Erwachen folgte, als England sich gleich zu Beginn des Weltkrieges auf die Seite unserer Feinde stellte. Und diese Stimmung kritikloser Hochachtung herrschte, darüber tun wir gut, uns heute klar zu sein, nur gegenüber England. Unvorstellbar etwa, daß in Lehrbücher der französischen Grammatik Stücke aufgenommen worden wären, die den französischen Imperialismus verherrlichten! Hier wirkte der Krieg von 1870 noch nach; hier war man empfindlich. Gegen England aber war man weitherzig; vor England, so schien es, brauchte man nicht auf der Hut zu sein. Wohl hatten die Ereignisse des Burenkrieges und die Rückwirkungen, die die deutschen Sympathien für die Buren in England hervorgerufen hatten, schon einen bedrohlichen Schatten auf die deutsch-englischen Beziehungen geworfen; aber man sah darin keinen Grund, die Jugend in einem anderen Geiste als bisher zu erziehen.

Heute will uns diese Stimmung ganz unfaßlich erscheinen, und wir fragen uns, wie jene Verblendung überhaupt möglich geworden ist. Die Dinge liegen verhältnismäßig einfach. Das liberale Bürgertum des Zweiten Reiches, die breite Schicht der „Gebildeten“ war von Haus aus zur Englandfreundlichkeit geneigt. Man bewunderte und beneidete die „freiheitlichen Einrichtungen“ Englands und fühlte sich den „Vettern“ im Streite gegen Knechtschaft und Unfreiheit ein wenig unbestimmt, aber jedenfalls verwandtschaftlich verbunden. Und so erschien jeder Krieg, den England geführt hatte, als ein Kampf gegen die Unfreiheit. Ohne sich dessen recht bewußt zu sein, sah man die Engländer so, wie diese selbst gesehen zu werden wünschten, übernahm man die englische Ansicht von der Weltgeschichte.

Das fing schon an mit Englands Kampf gegen Spanien, dem ersten Kampfe, mit dem es in die Weltpolitik eintrat. Da war die durch Schiller vertraute Königin Elisabeth, eine wahre Nationalheldin, ebenso groß und bewundernswert, wie ihre katholische Schwester und Vorgängerin, die „blutige Maria“, verabscheuenswert und verächtlich gewesen war. Verächtlich schon deshalb, weil sie den König Philipp von Spanien – man denke, einen fremden Monarchen und überdies einen Freund der Inquisition, einen Despoten! – zum Manne gehabt hatte. Wie anders Elisabeth, die mit ihren Seehelden zum Kampfe gegen diesen Despoten antrat und der es, mit Hilfe der Winde, gelang, seine großmächtige Flotte, die Armada, zu vernichten! War das nicht ein wahres Gottesgericht gewesen, ein Sieg der guten Sache, der nationalen Selbständigkeit gegen die Weltherrschaftspläne Spaniens?

Auch als einen Sieg des „protestantischen“ England gegen das katholische Spanien feierten wohl unsere Liberalen von damals den Sieg über die Armada. Diesen von England zu jeder Zeit listig und geschickt ausgenutzten Wahn von der Solidarität der protestantischen Völker konnte man nun allerdings nicht ins Feld führen bei Englands Kampf gegen den nächsten Rivalen zur See und in Übersee: Holland. Denn Holland war nun gewiß ein protestantisches Land, ja recht viel eindeutiger protestantisch als England mit seinen Bischöfen und seinen Meßgewändern. Da mußten also andere Unterscheidungen herhalten.

Die Holländer, so hieß es, seien nicht würdig gewesen, ein großes Kolonialreich ihr eigen zu nennen; denn sie waren kurzsichtige, nur auf den nächsten Vorteil und auf behäbigen Lebensgenuß bedachte Krämer, rechte „Pfeffersäcke“. Kein Wunder, wenn ein so weitschauendes, in Jahrhunderten und in Kontinenten denkendes, nur auf das Wohl der ganzen Menschheit bedachtes Volk wie die Engländer ihnen den Rang abgelaufen hatte. . .

Und dann das gewaltige, von den Zeiten Ludwigs XIV. bis an das Ende Napoleons währende Duell zwischen England und Frankreich: Hier wurde dem Deutschen seine einseitige Parteinahme für England noch dadurch erleichtert, dass Deutschland aus jener Zeit seine eigenen, sehr gewichtigen Beschwerden gegen Frankreich hatte. Deutsches Gebiet am Rhein war geraubt, deutsche Städte und Schlösser waren niedergebrannt worden. Unvergessen waren die Drangsale, die Napoleons Marschälle deutschem Land und Volk auferlegt hatten. Dagegen die Engländer: hatten sie nicht auf unserer Seite wider den Sonnenkönig, wider Napoleon gefochten? Hatten sie nicht dem Großen Friedrich geholfen? War nicht unsere Sache und die ihre eine gemeinsame Sache gewesen, die Abwehr der französischen Weltherrschaftsgelüste, die Sicherung deutscher Selbständigkeit?

Welch einfaches, leicht eingängliches Bild: Frankreich unser Erbfeind, England der Vorkämpfer der Freiheit, unser Mitstreiter und Helfer! Das deutsche liberale Bürgertum der Vorweltkriegszeit, von Haus aus anglophil, ließ sich von diesem Bilde blenden. Es übersah dabei ganz und gar, welche Beweggründe England bei seinem Kampfe gegen Frankreich geleitet hatten. Es fragte nicht, wieweit deutsche Staaten in jenen Kriegen mit Frankreich Werkzeug englischer Interessen gewesen waren. Es wusste wohl, dass Frankreichs Politik jederzeit dahin gegangen war, Einigkeit und starke Staatsmacht in Deutschland zu verhindern, aber es begriff nicht, dass auch England nie etwas anderes getan hatte als aus der Zerspaltenheit und Schwäche der politischen Macht Deutschlands den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Darum wollte es die Tatsache nicht wahr haben, dass England dem geeinten Reich, dem Reich Bismarcks, im Laufe der Jahre mit immer größerer Feindseligkeit begegnete – bis dann am 4. August 1914 die Maske fiel.

Das Vierteljahrhundert, das seitdem vergangen ist, hat uns über vieles, was England betrifft, die Augen geöffnet. Wir sehen nicht mehr, nach der Weise der meisten unserer Großväter, England als ein Glied der europäischen „Völkerfamilie“, das gelegentlich, wenn es not tut, selbstlos nach dem Rechten sieht. Englands Verhalten seit 1914 hat auch dem Begriffsstutzigsten die Augen darüber geöffnet, dass es nur eine Richtschnur seiner Politik kennt: Es will und muss seine Stellung als Ausbeuter der Welt erhalten. Es kann nicht dulden, dass irgendwo in der Welt, ob in Europa oder im Fernen Osten, ein Volk sich aus dem Gesetz seines völkischen Lebens einen starken Staat baut. Denn dieses Volk könnte einmal – in naher oder in ferner Zukunft – England unbequem werden, es im Genuß seines Reichtums und seiner Macht einengen.

Wir sind nicht mehr in Versuchung, in den verhängnisvollen Irrtum der deutschen Liberalen des neunzehnten Jahrhunderts zu verfallen und in England einen europäischen Nationalstaat zu sehen. Das nationalsozialistische Deutschland hat – nicht durch Drohung, nicht durch Angriff, sondern einfach durch die Tatsache seiner starken Existenz – England gezwungen, sich als das zu entlarven, was es ist: als den Räuber, den es um seine Beute bangt. Wir wollten ihm diese Beute gar nicht streitig machen, wir verlangten nur das eine Stück, das uns rechtens gehört und das für England, wie es selbst erklärte, keinen Wert hat: unsere Kolonien. Wir dachten nicht daran, ihm seinen gewaltigen Besitz zu schmälern oder etwa gar, in seine Fußstapfen tretend, nun unsererseits zu Nutznießern fremder Arbeit, zu Unterdrückern aufstrebender Völker zu werden. Aber wir fragten England nicht um Erlaubnis, als wir uns von dem Joch eines schmählichen Vertrages befreiten. Der Führer machte uns frei von aller Abhängigkeit gegenüber den Mächten von Versailles, er gewann die deutsche Souveränität zurück, er schuf aus Klassen das Volk, aus einem Kastenstaat den deutschen Sozialismus – und eben darum wurde England unser Feind. Es hat sich durch den Mund seiner führenden Politiker verraten. Seine Klagen über angebliche deutsche „Weltherrschaftspläne“ kommen aus der Angst um die eigene Weltherrschaft.

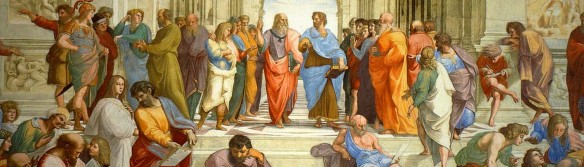

Als 1914 England in die Reihen unserer Feinde trat, war die Wirkung dieses Ereignisses auf die liberale Schicht unserer Gebildeten so erschreckend, dass die Englandfrömmigkeit über Nacht in besinnungslosen Hass umschlug. Heute stehen die Dinge anders. Da wir nicht aus seligem Schlummer aufgestört wurden, sondern die Positionen schon vor dem Ausbruch des Krieges klar erkannt haben, sind wir nicht mehr in Gefahr, uns durch Leidenschaften verblenden zu lassen. Wir steigern uns nicht in stürmische und haltlose Erregungen hinein, wenn wir von England sprechen. Wir nennen nur das Kind beim rechten Namen. Wir nennen England einen Raubstaat, und meinen das ganz schlicht und sachlich. Es läuft uns da kein Schimpfwort unter. Wir wissen sehr wohl zu unterscheiden zwischen Eroberung und Raub. Viele große Reiche sind durch Eroberung entstanden – das Alexanders des Großen, das der Römer, das der Deutschen des Mittelalters, das der Spanier, der Schweden, der Russen; immer trat dabei ein stärkeres Volk, eine überlegene Führung auf und setzte mit dem Siege zugleich ein neues weltgeschichtliches Prinzip durch, mit anderen Worten: es schuf eine neue Weltkultur. Davon ist bei dem englischen Weltreich keine Rede. Es wurde nicht erobert, es wurde geraubt, Stück um Stück anderen weggenommen, brutal und mit unmenschlicher Grausamkeit, aber ohne überlegene Führung, ohne dass eine neue Kultur geschaffen oder daß auch nur der Versuch dazu gemacht wurde – nach dem einfachen Gesetz, nach dem auch der Halsabschneider verfährt.

Wie das im einzelnen geschah, wie es zu dem riesigen Besitz Englands gekommen ist – das soll auf den folgenden Blättern erzählt werden.

„Dem Mutigen gehört die Welt!“ Der Spruch gilt gewiss nicht nur für das Leben der einzelnen, sondern auch für Werden und Wachsen der Völker. Ohne Mut, ohne Vertrauen auf seine Stärke, ohne Glauben an seine Sendung hat noch kein Volk etwas Großes in der Welt zustande gebracht. Auch nicht ohne Härte und Gewalt. Die Weltgeschichte urteilt nicht wie ein wehleidiger Pazifist, der, dürfte er nur im Weltgericht sitzen, am liebsten Alexander und Hannibal, Caesar und Carolus Magnus, den Großen Friedrich und Napoleon in den tiefsten Grund der Hölle verbannen würde. Sie wägt nicht das, was dem oder jenem lieb ist, auf der Goldwaage. Sie fragt nur, welche schöpferische und gestaltende Kraft in dem Aufschwung und Ansturm eines Volkes lebte, was durch dieses Volk an Unverwechselbarem in die Welt kam. Fern müsste es uns daher sein, die Engländer anzuklagen, wäre ihr Aufstieg in der Welt die Frucht unbändig pulsierender Lebenskraft gewesen. Aber davon finden wir wenig, wenn wir Englands Anfänge betrachten. Die führende Schicht sitzt wie die Spinne in ihrem Netz; sie wartet, sie hat Zeit, sie ist jedem kühnen Wagnis abhold. Sie weicht dem offenen Kampfe mit dem gleich Starken aus. Aber sie ist listig, berechnend, grausam und versteht es, den Augenblick zu erfassen, wo sie das gelähmte Opfer überfallen und aussaugen kann.

Zu der Zeit, da diese Spinne ihre ersten Netze zieht – es ist am Beginn jener Zeit, die wir die „Neuzeit“ zu nennen pflegen, also etwa um 1500 -, neigt sich das Gestirn einer geschichtlichen Großmacht dem Niedergang zu, die mehr als andere, mehr wohl auch als Kaisertum und Papsttum, das Gesicht Europas als des in die Welt schauenden Erdteils bestimmt: das Gestirn der deutschen Hanse. Wagende Kaufleute, Seefahrer zugleich, aus den Rheinlanden hatten einst unter dem Schutz Heinrichs des Löwen Lübeck gegründet, die Küsten der Ostsee mit einem Städtekranz umzogen, den Warenverkehr mit den Ländern des Nordens und Ostens möglich gemacht, russische Pelze in Brügge, flandrische Tuche in Nowgorod zum Kaufe gestellt. Geschlecht um Geschlecht hatte die Fäden immer dichter gezogen, immer neue Gebiete dem Austausch und damit auch der Kultur des Abendlandes erschlossen. Wahre Pioniere waren sie gewesen, diese hansischen Kaufherren, und später umsichtige Wahrer und Mehrer des Ererbten. Ihre Rührigkeit, ihr strenger, zuchtvoller Sinn, ihre überlegene Kenntnis der Länder, der Meere und der Güter gaben ihnen höchste Autorität auch an vielen Orten außerhalb des Römischen Reiches Deutscher Nation, als dessen Diener sie sich fühlten – in Norwegen und Schweden, in Flandern und in England.

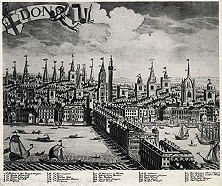

Gerade auch in England. Die Nation, die heute Seefahrt und Welthandel als ein Privileg auszugeben pflegt, das ihr die Vorsehung in grauer Urzeit auf Grund ihrer unvergleichlichen Tüchtigkeit verliehen habe und das daher kein anderes Volk anzutasten sich unterfangen darf – diese Nation trieb damals, als die deutsche Hanse den Güterverkehr des Abendlandes in ein segensreiches, fruchtbares Gefüge brachte, weder Seefahrt noch auch nennenswerten Handel! Im festungsgleich ummauerten, gegen den plünderungslustigen Londoner Stadtpöbel streng bewachten „Stalhof“ an der Themse saßen die hanseatischen Kaufleute und hüteten das Gedeihen des englischen Volkes. Ohne sie hätte es in England kein Wachs für die Kerzen und keinen Honig, kein Kupfer und keine Pelze, keine Heringe und kein Bier gegeben, und auch kein Eibenholz für die Bögen der englischen Bogenschützen, die in Frankreich Krieg führten. Denn Frankreich zu erobern – darauf war mehr als hundert Jahre lang der Sinn der englischen Könige gegangen. Da war es ihnen nur willkommen gewesen, wenn die Deutschen sich um die Versorgung des englischen Volkes kümmerten. Auch dazu waren die Kaufherren des Stalhofes gut, dass sie den Königen, wenn es Not tat – und es tat sehr häufig not -, die Gelder zur Kriegführung vorstreckten, ja bisweilen sogar die Krone selbst mitsamt ihren Juwelen zum Pfände nahmen.

Nun kann aber ein Land die Güter, die es einführt, schließlich nur mit denen bezahlen, die es selbst im Überfluss erzeugt. Was hatte England der Hanse als Gegenleistung zu bieten? Sein Reichtum waren seine Schafherden. Was die hansischen Schiffe zurück ans Festland brachten, waren Ballen englischer Wolle. An die Wolle knüpft sich also Englands Schicksal in dieser Zeit – knüpfen sich auch Englands erste Schritte in die Welt.

Die Bereitung der Wolle ist seit unvordenklicher Zeit auf der britischen Insel heimisch, deren feuchtes Klima der Festigung des Gesponnenen so förderlich ist. Auch die einfachen Formen der Weberei hatten schon die Römer in Britannien vorgefunden. Doch das England des Mittelalters hatte diesen natürlichen Vorsprung nicht zu halten vermocht. In den die Volkskraft verzehrenden Kämpfen um den Boden Frankreichs waren die feinen Künste in Vergessenheit geraten. Als die Hanse nach England kam, verstand man dort nicht mehr zu weben. Was auf den Markt kam, war die ungefärbte, rohe Wolle, aus der dann die flandrischen Tuchmacher erst die in der ganzen Welt begehrten Gewandstoffe herstellten.

Im Gefüge der blühenden mittelalterlichen Weltwirtschaft war also England nichts weiter als ein Rohstoffland, aus dem sich Europa versorgte – wie später etwa Brasilien zu der Zeit, da man nur den Wildwachsenden Kautschuk kannte. England tat selbst kaum etwas zur Ausnutzung dieses Reichtums, es führte fast das Dasein einer Kolonie. Es war weit, weit hinter der Zeit zurück.

Der Binnenhandel mit den groben Geweben einheimischer Erzeugung allerdings war in den Händen englischer Kaufleute geblieben, und in ihren Kreisen regte sich denn auch der erste Widerstand gegen die Hanse. Sie waren es, auf deren Rat die Könige seit Eduard III. (1327-1377) ausländische, vor allem flandrische Weber, Färber und Walker auf die Insel riefen. Mit fremder Kraft also wurde eine exportfähige Tuchindustrie aufgebaut; Zugewanderte halfen den Vorsprung aufholen, den das regere und tüchtigere Festland gewonnen hatte. Ein Erbe, das das mittelalterliche England dem modernen hinterließ: die Geschicklichkeit, mit fremdem Kalbe zu pflügen …

Durch diesen Rückhalt gestärkt, unternahmen es dann die Londoner Wollhändler, sich selbst, zum Schaden der lästigen Hanse, im Exportieren zu versuchen. Auch hier zeigten die englischen Händler nichts, was sie zu Pionieren oder Bahnbrechern erhöbe. Man hält sich durchaus in dem Schema, das man bei der Hanse abgelesen hat; man ahmt fremdes Vorbild nach und wähnt, dadurch etwas Besonderes zu leisten. Man gründet eine Gesellschaft, die sich Schiffe mietet und auf ihnen englische Tuche in die Häfen der Nord- und Ostsee befördert, und nennt sie mit typisch englischer Überheblichkeit die Gesellschaft der „wagenden Kaufleute“ (merchant adventurers), obwohl hier von einem Wagnis, einem Abenteuer im großen Sinne des Wortes überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Denn durch hansischen Wagemut waren längst alle Bahnen geebnet, hansische Seefahrtskunst hatte die Schiff-Fahrtslinien bis ins kleinste ausprobiert, hansische Handelswege leiteten die Güter weiter ins Hinterland. Die „wagenden Kaufleute“ haben Europa und seiner Kultur nichts Neues gebracht. Sie waren verspätete Ankömmlinge, die mit dem Ellenbogen versuchten, die wahren Pioniere zu verdrängen.

Kein Wunder, dass es zu Streitigkeiten kam, zu Kapereien und Plünderungen, zu Totschlag und Ächtung. Aber war auf seiten der Hanseaten das überlegene Können, so kam den Engländern ein schwerwiegender Vorteil zugute: sie wurden durch einen Landesherrn gedeckt, während die Hanse angesichts der Schwäche des Reiches auf sich selbst angewiesen war. Das musste der hansischen Stellung in England, und damit in Westeuropa überhaupt, zum Verhängnis werden in dem Augenblick, wo die Macht des englischen Königtums sich voll auswirken konnte. Solange der hundertjährige Krieg mit Frankreich währte, war das noch nicht der Fall, und erst recht nicht, als die blutigen „Rosenkriege“ (1459-1485) das Land aufwühlten. Dann aber kommt mit dem Siege über den blutgierigen dritten Richard ein Mann zur Macht, der so recht nach dem Herzen der „wagenden Kaufleute“ war, ein Mann also, der nichts wagt, sondern seine Augen starr auf die Erweiterung des Wollexports und die Verdrängung der Hanse gerichtet hält: der erste König aus dem Hause Tudor, Heinrich VII.

„Dem Mutigen gehört die Welt.“ Dem geschichtlichen Betrachter drängt sich dieser Spruch abermals auf die Lippen, wenn er sieht, wie dieser nur in Wollballen und Zolleinnahmen denkende Fürst – kein königlicher Kaufmann, sondern ein Krämerkönig – aus Mangel an Wagemut die große weltgeschichtliche Stunde verpaßt.

Die ersten Jahre seiner Regierung sind die Jahre, da Christoph Kolumbus die Fürsten Europas davon zu überzeugen sucht, daß man auf dem Wege nach Westen über den Ozean einen unmittelbaren Zugang zu den Reichtümern Indiens gewinnen könne. Sein Bruder Bartolomeo fährt nach London, um Heinrich VII. für das Projekt zu begeistern, das ihn zum Herrn über die Schätze der Welt machen würde. Aber der englische König zeigt sich taub. Monat um Monat vergeht, und als Bartolomeo dann endlich der fruchtlosen Verhandlungen überdrüssig wird und nach Sevilla zurückfährt, ist Christoph soeben mit der „Santa Maria“ und einem Schutzbrief des spanischen Königspaares in See gestochen, ist auf dem Wege zu den Reichtümern Indiens …

Wie sehr ist man versucht, sich vorzustellen, wie alles geworden wäre, wenn Heinrich VII. sich den Ideen des Kolumbus aufgeschlossen gezeigt hätte! Dann hätte die Neue Welt, die dieser fand, England gehört mit demselben Rechte, mit dem sie nun Spanien gehörte – mit dem Rechte dessen, der den Augenblick kühn zu nutzen weiß! Dann hätten die Gold- und Silberflotten in späteren Jahrzehnten ihren Weg nicht nach Sevilla genommen, sondern nach London, und niemand hätte England das Übergewicht im europäischen Handel streitig machen können. Aber den „wagenden Kaufleuten“ und ihrem König stand der Sinn nicht nach der Eroberung ungekannter Welten.

In Indien, soviel wussten sie, ist es sehr heiß – was sollen die Leute da mit englischer Wolle anfangen? Viel wichtiger war es doch, die flandrische Tuchindustrie zugunsten der englischen zu schwächen! Dass die Herzogin von Burgund einen Prätendenten auf den englischen Thron unterstützte, war ein guter Vorwand, die Ausfuhr englischer Wolle nach den Niederlanden zu verbieten, und als daraufhin die hansischen Kaufleute des Stalhofes ihrerseits die Flamen mit dem lebenswichtigen Rohstoff Wolle zu versorgen suchten, da war die Gelegenheit da, die Londoner Volksseele zum Kochen zu bringen und der lästigen Hanse endlich einmal die starke Hand zu zeigen. Helle Haufen Londoner Stadtpöbels, von den „wagenden Kaufleuten“ aufgeputscht, brachen in den Stalhof ein und verwüsteten seine Schreibstuben und seine Lagerräume, und wenn es auch den allzeit wehrhaften Deutschen gelang, die Eindringlinge wieder auf die Straße zu werfen, so fanden sie doch beim Könige kein Gehör, als sie um Sicherheit für die Zukunft baten. Im Gegenteil, der gekrönte Krämer nahm ihnen 20 000 Pfund Sterling ab, die verfallen sein sollten, wenn sie sich fürderhin noch unterfangen würden, von London aus Handel mit den Niederlanden zu treiben.

Das waren also die Sorgen des englischen Königs und seiner Kaufleute in den da Kolumbus dem spanischen Königspaar ein neues Weltreich gewann. Als dann allerdings die Nachricht nach England kam, dass die „Santa Maria“ wirklich über den Ozean bis nach Indien gelangt sei (es währte ja noch geraume Zeit, bis man erkannte, dass es nicht Indien war, sondern ein neuer Erdteil), da wurde auch in England der Appetit rege. Es waren die Kaufmannsgilden von Bristol, die sich bereit zeigten, die Gelder, die sie vor allem mit der Islandfischerei (und mit Plünderungen aus Island) verdient hatten, in einem etwas weiter ausschauenden Unternehmen anzulegen.

Zwei Umstände sind bei dieser ersten englischen Entdeckungsfahrt festzuhalten. Während nämlich Kolumbus durch sorgfältige geographische Berechnungen zu seiner Fahrt angeregt wurde und seine Kenntnisse auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit standen, so dass also seine Entdeckungen wirklich die Frucht europäischer Gedankenarbeit waren, konnte davon bei den Leuten aus Bristol keine Rede sein. Was sie anlockte, waren die imaginären Wunderinseln „Brasilien“‚ und „Antillen“, die auf mittelalterlichen Weltkarten herumgeisterten, obwohl keines Menschen Auge sie je gesehen. Auch über ihre Lage gab es die widersprechendsten Angaben. Die englischen Schiffe fuhren also ins Blaue hinein. Und das zweite ist: England verfügte auch damals über keinen Seefahrer, dem man eine solche Aufgabe hätte anvertrauen können. Man war also genötigt, die Expedition einem Ausländer zu unterstellen, einem italienischen Kaufherrn und Seemann, in dem noch ein dem hansischen verwandter Geist lebendig war: Giovanni Caboto, dessen Name durch englische Zungen in „John Cabot“ umgemodelt wurde.

Dem solchermaßen von England annektierten Venezianer nun stellte Heinrich VII. einen Schutzbrief aus, der ihn ermächtigte, „nach Ost, West oder Nord zu segeln“, und „alle heidnischen Inseln, Länder, Gebete oder Provinzen in jedem Teile der Welt zu entdecken“. Planloser konnte wohl eine solche Fahrt nicht ins Werk gesetzt werden, und es ist nur der nautischen Sicherheit des vielbefahrenen Venezianers zu verdanken, wenn die fünf Schiffe aus Bristol nach einem Vierteljahr wohlbehalten in ihren Heimathafen zurückkehrten.

Die Wunderinseln hatten sie nicht gefunden, und fanden sie auch auf einer zweiten Fahrt zwei Jahre später (1498) nicht. Das Land aber, das sie beide Male sichteten und untersuchten – es war die nördliche Küste von Nordamerika, von Labrador bis Massachusetts -, blieb von den Engländern ungenutzt. Es gab da offenbar keine Leute, die englische Wolle tragen wollten, und auch die einheimischen Güter lohnten keinen Handelsverkehr.

Immerhin, der unfreiwillig anglisierte „John Cabot“ wurde zum Großadmiral ernannt und heimste auch sonst beträchtliche Ehren ein, Entdeckungen brachten ja nicht nur unter Umständen sehr wichtige Ansprüche mit sich, sondern galten in jener Zeit überhaupt als ein hoher Ruhmestitel. Nicht lange, und die Welt wurde mit Erzählungen und Abhandlungen überschüttet, aus denen unzweideutig hervorging, dass „der Engländer John Cabot“ Nordamerika „entdeckt“ habe. Dabei wurde aber – nicht aus Unkenntnis, sondern geflissentlich – die Tatsache unterschlagen, dass die gleichen Gebiete, die Cabot gesehen hatte, schon zwanzig Jahre zuvor von einer Gruppe portugiesischer Adliger, die sich norwegischer Seeleute bedient hatten, angesteuert worden waren: eine Tatsache, die in Bristol nachweislich bekannt war.

Hätte Heinrich VII. – wozu ihm der Weitblick fehlte – das von Cabot gefundene Land besiedeln lassen, so hätte sich England damit einen rechtmäßigen Platz unter den ersten großen Kolonialmächten gesichert. Aber England hat es damals nicht in Besitz genommen. Es begnügte sich mit dem billigen Ruhm der „Entdeckung“ – und dieser Ruhm war, wie wir sahen, erschlichen.

Wie es bei dem Aufkommen der Wollindustrie mit fremdem Kalbe pflügte, so schmückte es sich nun im Zeitalter der Entdeckungen mit fremden Federn.

Zum zweiten Male also, wo es sich um Welthandel, „Weltwirtschaft und Weltpolitik handelt, verpasste England den Anschluss. Damals, weil es auf Festlandseroberungen aus war, statt sich seiner Wirtschaft zu widmen; jetzt, weil es, statt mutig in die Welt zu ziehen, dem Goldenen Vlies nachjagte, den Reichtümern, die es durch seine Wolle einheimsen wollte.

Nicht kühnes Ausgreifen, sondern Finten und Schliche – das waren die Methoden, mit denen die City und ihr geistesverwandter König vorgingen. Heinrich VII. förderte den Schiffbau – aber nicht, um neue Wege zu suchen, sondern um eine Waffe gegen die Hanse zu haben; sein Ziel war, den Deutschen den englischen Tuchexport aus den Händen zu winden. Und was die Ausfuhr von Rohwolle nach Flandern betraf, so waren hier gewisse Einfuhrzölle lästig, die die Niederlande erhoben. Um diese Zölle zum Verschwinden zu bringen, verschmähte der engstirnig rechnende König kein Mittel, selbst nicht das des Menschenraubes.

Es begab sich nämlich, daß die Königin Isabella von Kastilien, die Herrin der Neuen Welt, zum Sterben kam und dass ihr der Mann ihrer Tochter, Herzog Philipp von Burgund, der „Schöne“ zubenannt, Kaiser Maximilians Sohn, auf den Thron folgen sollte. Der junge, allen ritterlichen Abenteuern zugeneigte Fürst befand sich in Flandern, als ihn die Botschaft vom Tode Isabellas traf. Entgegen manchen Warnungen beschloss er, der noch nie ein Schiff betreten hatte, die Reise nach Spanien zur See zu unternehmen – und es geschah, was die Warner vorhergesagt hatten: das Schiff geriet in einen Sturm und musste an der englischen Kanalküste, in der Bucht von Weymouth, vor Anker gehen. Wiederum ließen sich die Warner vernehmen: der englische König sei ränkesüchtig, man tue besser, den Boden seines Landes zu meiden. Der junge Fürst aber, des Wartens vor Anker überdrüssig, ging mit seinem Gefolge an Land und lud sich auf dem Schloss eines englischen Edelmannes, das nahe der Ankerstelle lag, zu Gast. Der Edelmann tat sehr geehrt und bewirtete den Fürsten aufs festlichste; als dieser aber am folgenden Tage, da der Wind sich gelegt halte, wieder aufbrechen wollte, hielt ihn der Wirt zurück: er könne unmöglich von dannen ziehen, ohne dem König seine Aufwartung zu machen; die Boten seien bereits unterwegs …

Wirklich dauerte es nicht lange, da kam ein Schwärm von Edelleuten angeritten und forderte den Herzog auf, sie nach Windsor zu begleiten, wo der König schon mit Freuden auf den hohen Gast warte. Und als man dann in Windsor angekommen war, zeigte sich die Freude des Königs so unbändig, dass er seinen Besuch gar nicht wieder entlassen mochte – jedenfalls nicht eher, als bis Philipp, Herzog von Burgund, König von Kastilien und Herr der Neuen Welt, einen Handelsvertrag unterzeichnet hatte, der die zollfreie Einfuhr englischer Wolle in die Niederlande zum Gegenstand hatte. Die große Welt geschichtliche Stunde hatte der Krämerkönig verpasst. Aber den kleinen Vorteil wusste er, wie wir an diesem Vorfall sehen, zu nutzen. Als Heinrich VII. im Jahre 1509 starb, folgte ihm sein recht unähnlicher Sohn Heinrich VIII., der in den letzten Jahren auch in Deutschland als der „König mit den sechs Frauen“, als der unverdrossene Hühnchenvertilger und Schürzenjäger eine unziemliche Popularität erlangt hat, weil ihn ein Film sich mundgerecht machte. So viel ist richtig: Heinrich VIII. war so verschwenderisch wie sein Vater geizig, so träumerisch versponnen wie jener erdennah, so leidenschaftlich wie jener kalt und rechnend. Dennoch trug auch Heinrich VIII. auf seine Art zur Hebung der englischen Tuchproduktion nicht Geringes bei, und zwar durch eben die Tat, mit der er sich in der Geschichte am bekanntesten gemacht hat: durch die englische „Reformation“ nämlich, die in Wahrheit keine religiöse Bewegung, sondern eine Enteignung der Kirche, vor allem der Klöster zum Besten des königlichen Säckels war. Und doch auch wieder nicht zum Besten des königlichen Säckels: denn Heinrich VIII. hielt das geraubte Gut nicht zusammen, sondern verschenkte das meiste davon wieder, wie es ihm die Laune eingab, an adlige Grundbesitzer und auch an reiche Tuchfabrikanten. Da wurde manche ehrwürdige Abtei in eine Werkstatt umgewandelt, die Refektorien standen voll surrender Webstühle, und an ihnen saßen die Bauern, die durch die neuen Herren von Haus und Hof vertrieben worden waren. Denn es konnte nun gar nicht genug Schafe und nicht genug Weideland geben.

„Der Fuß der Schafe macht Sand zu Gold“, so ging das Gerede; überall verschwanden die Äcker, für den Bauern war kein Platz mehr auf dem Lande. Ein wahrer Wollrausch hatte die führenden Schichten Englands erfasst. Eine allgemeine Landflucht hob an; die Leute brachten ihr Erspartes in die Stadt und legten es im Tuchhandel an. Während England sich derart vorbereitete, den Kontinent mit Tuchen zu überschwemmen und schon einer Krise der Überproduktion entgegensteuerte, verwirklichte der König die Absicht, um derentwillen er die „Reformation“ vom Zaune gebrochen hatte: er konnte nun seine angebetete Anne Boleyn zur Königin erheben. Die spätere Legende hat diese Frau, für die Heinrich seine rechtmäßige Gemahlin, Katharina von Aragon, des Kaisers leibliche Tante, verstieß, als ein liebreizendes, von den Lockungen des Thrones betörtes Hoffräulein geschildert. Schamhaft verschwiegen dagegen wurde ein anderer Umstand: dass Anne Boleyn in den engsten Beziehungen zu den Feinden der deutschen Hanse stand. War doch ihr Urgroßvater, Geoffrey Boleyn, einer von denen gewesen, die die Gesellschaft der „Wagenden Kaufleute“ gegründet hatten. Indem er sie ehelichte, heiratete also Heinrich recht eigentlich in die Tuchbranche hinein, und es ist kein Wunder, wenn die Tochter, die diesem Bunde entsprang, die spätere Königin Elisabeth, sich später als eine von Grund auf händlerische Natur erwies. Wie ihre ganze Sippschaft, so hatte auch Anne Boleyn einen neidischen Hass gegen die Deutschen des Stalhof es, und sie tat ihr möglichstes, die Stellung l der Hanse zu untergraben. Im Stalhof wusste man gut, mit wem man es zu tun hatte; die hansischen Kaufleute dort standen treu zum Kaiser, und sie empfanden die Verstoßung der Königin Katharina als einen Schimpf, der dem Reiche angetan war. Als sie daher genötigt wurden, für den Hochzeitszug der Anne Boleyn eine Festdekoration aufzubauen, ließen] sie es zwar an Aufwand und Pracht nicht mangeln, ja, aus der Quelle, die auf der von ihnen kunstreich dargestellten Landschaft des Parnass entsprang, strömte richtiger Rheinwein, von dem sich jedermann bedienen durfte. Aber oben auf dem Gipfel des Berges erhob sich, wie die Neugebackene Königin zu ihrem Verdruss feststellen musste, der kaiserliche Adler, der in seinen Fängen die Wappen von Kastilien und Aragon – die Wappen der verstoßenen Königin – trug …

Natürlich verlangte Anne Boleyn eine strenge Bestrafung der Übeltäter, und nur der Umstand, dass Heinrich den Kaiser fürchtete und auf gute Beziehungen zu den lutherischen Hansestädten Lübeck und Hamburg Wert legte, verhinderte die Schließung des Stalhofes. Es konnte aber nicht lange dauern, bis die Interessen des Wollhandels die englische Staatsführung zwangen, mit List und Gewalt neue Wege für den Export zu suchen und also auf die Bahn der großen Weltpolitik hinauszutreten. Sie blieb nur in den Bahnen, die die „Wagenden Kaufleute“ und der erste Tudorkönig vorgezeichnet hatten, wenn sie diesen Schritt in Form der scheinbar privaten, in Wahrheit aber staatlich organisierten, für Krone wie City durchaus einträglichen Seeräuberei tat.

Inzwischen war längst der Erdball, durch die Anstrengungen anderer Völker, um ein gutes Stück bekannter geworden. Die Portugiesen waren auf der Fahrt um Afrika herum nach Indien und zu den begehrten Gewürzinseln gelangt, hatten vielerorten Handelsniederlassungen gegründet und damit das von allen Mittelmeervölkern erstrebte Ziel erreicht, unter Umgehung der von dem Türkenreich in den Orient gelegten Sperre den unmittelbaren Verkehr mit den Ursprungsländern der Gewürze und der Seide aufzunehmen. Dann hatte(1519/20) der große Magalhäes den Süden Amerikas umfahren und war über den Stillen Ozean von Osten her an die Gewürzinseln gelangt.

König Heinrich VII. (1473-1509), der erste Herrscher aus dem Hause Tudor, schuf die Grundlagen der britischen Plutokratie, indem er, mehr Krämer als König, den Staat den Interessen der Geschäftswelt dienstbar machte.

Das Bild von der Beschaffenheit unserer Erde präzisierte sich immer mehr – und es zeigte sich immer deutlicher, wie gründlich England den Anschluss verpasst hatte. „Die Welt ist weggegeben …“

Was tun? Sich mit dieser Lage zu bescheiden, litt weder die englische Habsucht noch die politische Eifersucht noch die wirtschaftliche Lage der führenden Schichten; denn schon begannen die europäischen Länder sich gegen den Überfluss englischer Tuche zu wehren. Das Gespenst der Absatzkrise zog herauf. Es mussten also neue Märkte gefunden werden, und da lockten natürlich die Berichte von den dicht bevölkerten Landstrichen des östlichen Asiens. „Weil unser größter Wunsch dahin zielt, reichlichen Absatz für unsern Wollstoff zu finden“, so wurde damals geschrieben, „sind die mannigfachen Inseln Japans, die nördlichen Teile Chinas sowie die Gebiete der benachbarten Tataren die für uns tauglichsten Plätze.“ Aber wie sollte man die Wollstoffe an die Abnehmer heranbringen? Die Portugiesen gestatteten keiner anderen Nation, den von ihnen gefundenen Handelsweg zu benutzen – nach dem Recht, das ihnen durch päpstliche Bulle verliehen war und das sie darum als heiliges Recht wahrnahmen, aber auch nach dem natürlichen Recht dessen, der das Wagnis als erster unternommen und seine Haut dabei zu Markte getragen hat. Nach demselben Recht wachten auch die Spanier über ihrem durch den Papst verbrieften Handelsmonopol mit der Neuen Welt. Weder um das Kap der Guten Hoffnung noch durch die Magalhäesstraße führte also ein Weg, auf dem englische Wolle nach Ostasien hätte gelangen können.

Es gab zwei Mittel, dieser Verlegenheit abzuhelfen – ein redliches und ein unredliches. Beide wurden von den Engländern angewandt, das unredliche allerdings mit viel mehr Nachdruck, besonders dann, als es sich als das weitaus erfolgreichere für Englands Wirtschaft und Politik erwies.

König Heinrich VIII. (l 509-1547)Unter dem „König mit den sechs Frauen“ begann die Vernichtung des englischen Bauernstandes. Denn Heinrich VIII. verschenkte die eingezogenen Klostergüter an reiche Kaufleute, die das Ackerland in Weideland für Schafe verwandelten. – Gemälde von Hans Holbein d. J.

Das redliche Mittel war dieses: eine Zufahrt nach China zu suchen, die weder des Landweges bedurfte, noch den Spaniern oder den Portugiesen ins Gehege kam. Solch eine Zufahrt, so meinte man, musste entweder im äußersten Norden Asiens oder im äußersten Norden Amerikas zu finden sein. Mit der Suche nach der „Nordost-“ und der „Nordwest-Passage“ setzte nun also ein kurzes Zeitalter englischer Entdeckungsfahrten ein – Fahrten, denen keineswegs der gewünschte Erfolg beschieden war, wenn sie sich auch in anderer Hinsieht zum Teil als durchaus folgenreich erweisen sollten.

Von allen drei Schiffen nämlich, die von einer Aktiengesellschaft „zur Förderung des Handels mit China“ ausgerüstet wurden und im Mai 1553 in See stachen, um an der Nordküste Asiens entlang ihr Ziel zu erreichen, wurden zwei alsbald vom Eise abgetrieben, und ihre Bemannung fand an der lappländischen Küste den Tod. Das dritte hingegen gelangte zwar auch nur bis ins Weiße Meer, hier aber traf der Kapitän auf freundliche Fischer, die ihn wissen ließen, das Land gehöre dem Zaren in Moskau – worauf er sich beeilte, den Herrscher im Kreml aufzusuchen. Als er nach London zurückkehrte, brachte er ein Schreiben des Zaren Iwan IV. mit heim, in dem den englischen Kaufleuten „freie Stapelplätze und auch sonst alle Vergünstigungen“ zugesichert wurden.

Es war ein Geschenk des Zufalls, was den Engländern hier in den Schoß fiel. An China und Japan hatten sie gedacht, aber nicht an Russland. Keinem war es in den Sinn gekommen, dass hier doch wohl Abnehmer für englische Wolle zu finden sein würden – keinem auch der Umstand, der sich in der Folgezeit als äußerst bedeutsam erweisen sollte, dass nämlich Russland im Überfluss die Materialien zur Verfügung stellen konnte, deren man für den Schiffbau dringend bedurfte: Holz für den Schiffsrumpf und die Masten, Hanf für die Taue. Wäre jener Kapitän nicht zum Überwintern gezwungen worden, die „weit blickenden“ Herren von der City hätten den Posten Russland nie in ihre Rechnung eingestellt. So allerdings bildete sich also gleich eine „Russische Kompanie“ (mit einem Aktienkapital von über 10 Millionen Mark heutigen Wertes), die den Handel mit dem freundlichen Zaren in die Hand nahm und eifersüchtig darüber wachte, dass keine „Fremden“ sich zwischen sie und ihre Privilegien drängten.

Sir Francis Drake, von den Engländern als Seeheld und Entdecker gefeiert, hatte sich bei den Raubfahnen Hawkins‘ die Sporen verdient. Später fühne er die Seeräuberei in größerem Stile fort; besonders seine Weltumseglung, ein Raubzug auf die Westküsten Amerikas, warf für ihn und seine Geldgeber große Gewinne ab.

Die Gewinne dieses Unternehmens ließen sich recht erfreulich an, und so entschlossen sich die Hauptaktionäre, eine größere Summe für die Entdeckung der anderen, der nordwestlichen Passage zu riskieren Der Führer der drei hierfür entsandten Expeditionen (1576-1578), Martin Frobisher, gelangte in die noch heute nach ihm benannte Bucht in Baffinland (zwischen Labrador und Grönland), das er für Asien hielt. Außer einem Eskimo, den er hinterlistig und brutal entführt hatte, brachte er die Kunde von unermesslichen Goldschätzen mit, die er dort festgestellt haben wollte. So wurden bei seiner Rückkehr die City von London und die „jungfräuliche Königin“ von einem Goldrausch ergriffen, der allerdings nur von kurzer Dauer war. Denn als die nächste Expedition, der die Königin sogar dreißig Bergleute mitgegeben hatte, mit einer Ladung von 1300 Tonnen Erz heimkehrte, wurde auch nicht ein Gramm Gold entdeckt. Die Aktionäre einschließlich der Königin sahen von ihrem Gelde nichts wieder, und von den Durchfahrten nach China und Japan war von nun ab nicht mehr die Rede. Der Versuch, auf redliche Weise an der Erschließung der Welt teilzunehmen, hatte sich nicht als sehr ermutigend erwiesen. Um so bessere Erträgnisse versprach die unredliche Methode.

Originell war bis jetzt nichts gewesen, was die Engländer unternommen hatten; in allem, in Handel, Industrie, Schiff-Fahrt und Politik waren sie stets fremden Vorbildern gefolgt oder hatten fremde Hilfe in Anspruch genommen. So ist es nicht zu verwundern, dass auch das gewaltsame Vorgehen, das jetzt in den Vordergrund tritt – nämlich der Seeraub in fremden Kolonialgebieten -, keineswegs eine englische Erfindung ist. Auch als Piraten folgen die Engländer nur der Bahn, die eine andere Nation ihnen vorgezeichnet hat: mit dem einen Unterschied allerdings, dass diese andere Nation – die Franzosen nämlich – ihre Raubfahrten in die westindischen Besitzungen Spaniens und an die Küsten Mexikos während eines langen, erbitterten Krieges zwischen Frankreich und Spanien (1521 bis 1559) begonnen und weitergeführt hatten, die Engländer dagegen nicht nur mitten im Frieden, sondern sogar als Verbündete über das spanische Kolonialreich herfielen.

Sir John Hawkins, ein Seemann aus Plymouth, war der Begründer der beiden Hauptpfeiler, auf denen sich das britische Weltreich erhob: des Sklavenhandels und der Seeräuberei. Seinen Raubfahrten in das spanische Kolonialreich verdankte er seine Erhebung in den Ritterstand.

Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. Dass französische Freibeuter – kühne Seefahrer aus der Normandie zumeist – dem mexikanischen Goldhort nachstellten, den die spanischen Flotten nach Europa schaffen sollten, und auch manches Schatzbeladene Schiff erbeuteten, das war Kriegsbrauch. Als dann 1559 der Friede geschlossen war, hörte die französische Freibeuterei zwar immer noch nicht auf, aber Schiffe und Kapitäne, die jetzt auf die spanischen Goldschiffe Jagd machten, genossen nicht den Schutz des französischen Staates. Dieser und jener trieb auf private Rechnung Piraterie. Viele aber, die den Spaniern hart zu schaffen machten, gehörten der neu aufgekommenen Bewegung der Hugenotten an. Sie waren Fanatiker ihrer Vorstellung vom Reiche Gottes auf Erden, das, wenn nötig, mit Feuer und Schwert gegründet werden müsse; sie standen im Bunde mit den Gleichgesinnten in den Niederlanden, die sich eben jetzt gegen die spanische Herrschaft erhoben. Es verstand sich von selbst, daß ihnen der spanische Rechtsanspruch auf das Monopol des Handels und der Niederlassung in Amerika nichts galt. Denn diesen Anspruch hatte ja der Papst verbrieft, der nach ihrer Überzeugung der Antichrist selbst war.

Hätte England, wie es einer „protestantischen“ Nation gar nicht so fern gelegen hätte, auch seinerseits das spanische Besitzrecht an der Neuen Welt von vornherein angefochten, so hätte das natürlich den Ausbruch eines Krieges mit Spanien bedeutet; aber es wäre dann ein Kampf mit offenen Waffen gewesen. Solche Aufrichtigkeit lag nicht im Wesen der Königin Elisabeth und ihrer Berater. Sie hatten von Frankreich viel zu fürchten, da es die Schottenkönigin Maria Stuart in ihrem Kampf um den englischen Thron unterstützte; sie waren daher ängstlich auf korrekte, ja freundliche Beziehungen zu Spanien bedacht, und sie erklärten immer wieder aus freien Stücken, dass Spanien mit vollem Recht die Herrschaft über die Neue Welt ausübte. Trotzdem sannen sie darauf, wie sie sich in den Handel mit dem spanischen Kolonialreich eindrängen könnten.

Der Mann, der der Königin auf diesem Gebiete aussichtsreiche Vorschläge machen konnte, John Hawkins aus Plymouth, hatte die Verhältnisse in Westindien genauestens studiert. Er kannte die Ursachen, die den französischen Freibeutern so viele Erfolge gebracht hatten. Er wusste, dass die Spanier ihre besten Soldaten für die gewaltigen Züge in das Innere des südamerikanischen Kontinents einsetzen mussten, dass daher die Küstenstädte auf den Schutz der meist wenig kriegstüchtigen und wenig kampflustigen Bürgerwehren angewiesen waren, die aus den Handeltreibenden Ansiedlern gebildet wurden, und dass außerdem die spanische Verwaltungsmaschinerie überaus schwerfällig und langsam war. Auf diese Umstände gründete er seinen Plan.

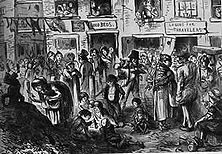

Eine spanische Silberflotte wird von englischen Piraten geplündert Durch gemeine Raubüberfälle versuchten die Engländer den Vorsprung aufzuholen, den sich Spanien durch die Entdeckung Amerikas und seiner Silbergruben verschafft hatte. – Nach einem alten Holzschnitt.

Hawkins war kein Draufgänger gewöhnlichen Schlages. Er hatte weitgehende Kenntnisse, war energisch und umsichtig und hätte in einem Staate, der mannhafte Politik betrieb, sich sowohl diplomatischen als ehrlichen kriegerischen Ruhm erwerben können. Aber der englische Staat zog die Schleichwege vor, und so wurde Hawkins mit seinem Wagemut – denn den hatte er – ein von der Krone gewissermaßen konzessionierter Schmuggler und Bandit. So sehr drückt die englische Atmosphäre auch größer angelegte Naturen zum Kleinlichen und Gaunerhaften hinab.

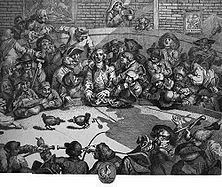

William Hogarth, der große Sittenschilderer des 18. Jahrhunderts, hat hier unübertrefflich die verlogene englische Religiosität gezeichnet, die heilige Worte auf den Lippen führt und dabei sehr unheiligen Gedanken nachhängt. Theodor Fontäne hat das treffend formuliert: „Sie sagen Christus, und sie meinen Kattun.“

Wollstoffe waren, darüber war man sich im Klaren, in den tropischen Gebieten der Karibischen See beim besten Willen nicht abzusetzen. Man musste schon nach anderen Waren Umschau halten, um die spanischen Pflanzer zu beglücken. Der lukrativste Import nach Westindien, so legte Hawkins der Königin dar, war der von Negersklaven, für die auf den wachsenden Zuckerpflanzungen immer mehr Bedarf war. Allerdings gab es Neger nur in Afrika, und hier kontrollierten die Portugiesen den Handel. So musste man also bei ihnen einbrechen, um sich die Ware zu verschaffen, und dann bei den Spaniern, um sie loszuschlagen. Die Bedenken der vorsichtigen Königin, ob dieses doppelte Wagnis nicht zu gefährlich sei, entkräftete Hawkins mit der Versicherung, er habe Beziehungen zu gewissen portugiesischen und spanischen Kolonialbeamten angeknüpft.

Wirklich fand sich ein Syndikat von Kaufleuten und Beamten zusammen (auch der Schatzmeister der Admiralität war dabei), und Hawkins konnte im Oktober 1562 mit vier Schiffen von Plymouth aus in See gehen. Die Fahrt ging zunächst nach der Guinea-Küste, wo eine Fracht von 400 Negern eingeladen wurde, die Hawkins, wie er selbst berichtete, „teils mit dem Schwert, teils auf andere Weise“ erworben hatte – teils hatte er sie nämlich mit seinen Leuten selbst sozusagen auf freier Wildbahn gejagt, teils sie portugiesischen Sklavenhändlern durch Drohung und Bestechung abgenommen. Mit dieser lebenden Ware segelte er dann stracks nach Haiti, wo die spanischen Kolonialbehörden ihn einigermaßen verdutzt ankommen sahen. Erlaubnis zum Handeln hatte er nicht; aber da er höflich und umgänglich und außerdem gut bewaffnet war, hielten sie es für richtiger, ihm seine Ware abzunehmen, wenn auch nicht gegen bar, sondern im Austausch mit Häuten, Perlen und Zucker.

Grausamkeiten König Jakobs II. in Irland Im Jahre 1169 begann mit dem Einfall anglo-normannischer Ritter unter König Heinrich II. von England der lange Leidensweg des irischen Volkes. Unter Cromwell und den letzten Stuarts wurde ganz Irland erobert.- Stich des Holländers Peter Pickaert.

Als der liebenswürdige Erpresser nach England zurückkam, war ihm der Beifall der Königin gewiss. Sie nahm ihn offiziell in die Dienste der Krone, womit er das Recht hatte, fortab die königliche Standarte am Mast wehen zu lassen. Ja, sie steuerte zu seinen nächsten Schmuggelfahrten eins ihrer Kriegsschiffe bei – allerdings, wie es ihrer vorsichtigen Art entsprach, nur einen ausgedienten Veteranen, den völlig seeuntüchtigen „Jesus von Lübeck“, der denn Hawkins auch viel Kummer machte, bis ihm schließlich die Pfahlwürmer des Karibischen Meeres den Rest gaben und er in einem Augenblick, wo alles von ihm abhing, mitten entzwei barst.

Das war auf der dritten und letzten Expedition (1567), als Hawkins gerade wieder seine Neger verkauft und sich, die Schiffe beladen mit Zucker und Häuten, auf die Heimfahrt begeben wollte. Er wollte den „Jesus von Lübeck“ nicht aufgeben, da er den Unwillen der Königin fürchtete, und so ließ er sich von einem spanischen Kapitän einen Hafen empfehlen, wo er das wracke Schiff reparieren konnte. Es war ein Hafen an der mexikanischen Küste, San Jüan de Ulua, und zwar derjenige Hafen, an dem das Silber aus den mexikanischen Silbergruben nach Spanien verschifft wurde. Als Hawkins mit seinem invaliden Flaggschiff hier einlief, waren nur noch wenige Tage bis zur Ankunft der spanischen Transportflotte, die von gut armierten und bemannten Kriegsschiffen begleitet zu werden pflegte. So konnte es geschehen, dass die Leute von San Juan de Ulua Hawkins mit Salutschüssen und lautem Jubelgeschrei begrüßten. Als er dann aber vor Anker ging und sie eine unbekannte Flagge vom Mast wehen sahen, ergriff sie eine Panik; sie ließen die Geschütze im Stich und verbargen sich in den Kellern ihrer Häuser. Hawkins hatte also leichtes Spiel, als er nun an Land ging und die Batterien besetzte. Zwei Tage war er Herr des Hafens und seiner Geschütze – nicht lange genug, um den „Jesus von Lübeck“ zu flicken -, dann erschien wirklich die spanische Flotte an Bord ihres Admiralsschiffes der Neuernannte Vizekönig von Mexiko, Don Martin Enriquez. Der machte große Augen, als ein englischer Bote vor ihm erschien und ihm mitteilte, unter welchen Bedingungen der englische Admiral bereit sei, die spanische Flotte in den spanischen Hafen einzulassen: Geiseln sollten ausgetauscht werden, kein bewaffneter Spanier dürfe an Land kommen, und Hawkins wolle über die Batterien so lange verfügen, bis seine Schiffe wieder seetüchtig und seine Leute mit allem Nötigen versorgt seien … Verständnis für die Empfindungen anderer Völker ist nie Englands starke Seite gewesen, und so hatte Hawkins denn auch jetzt einen Posten in seine Rechnung einzustellen vergessen: den angeborenen Stolz des Spaniers. Für Don Martin war dieser unverschämte Eindringling nichts als ein Korsar, trotz seiner Königsstandarte, und so verfuhr der tief gekränkte Mann denn mit Hawkins, wie man mit Seeräubern verfährt. Und hatte Hawkins nicht wirklich das Recht verwirkt, als ritterlicher und ehrlicher Mann behandelt zu werden? So ging denn der Vizekönig zum Schein auf die Bedingungen des Engländers ein. Auf ein verabredetes Zeichen aber stürmten die spanischen Matrosen und Soldaten die englischen Schiffe und überfielen die Geschützbesatzungen am Lande. Der „Jesus von Lübeck“ musste endgültig aufgegeben werden, andere Schiffe steckten die Spanier in Brand, und nur zwei konnte Hawkins mit Mühe und Not retten. Das eine davon war die 50-Tonnen-Bark „Judith“, auf der ein gewisser Francis Drake kommandierte, Hawkins‘ gelehrigster Schüler und bald darauf sein würdiger Nachfolger.

Das war also das Ende der englischen Bemühungen, die Spanier auf sozusagen gütlichem Wege zur Zulassung englischen Handels in Westindien zu bewegen. In London war man höchlich entrüstet, als das Geschehene bekannt wurde. Man hatte Philipp von Spanien helfen wollen, den Handel seiner Kolonien auszuweiten – und das war der Dank!

Hawkins schäumte vor Rachedurst und drängte die Königin, ihn zu Repressalien zu ermächtigen. Doch Elisabeth scheute vor dem offenen Kampf zurück; sie ging, als echte Enkelin der „wagenden Kaufleute“, den Weg des geringsten Risikos. Der spanische König sollte es schon zu fühlen bekommen, was es hieß, die englische Freundschaft ausgeschlagen zu haben…

Die guten Beziehungen zu Spanien zu erhalten, so erklärte Elisabeth, liege ihr mehr als alles andere am Herzen. Es war daher nur eine vorsorgliche Maßnahme, die König Philipp vor Schaden bewahren sollte, wenn sie jetzt, kurz nach den Ereignissen von San Juan de Ulua, eine ihm gehörige Ladung von Goldbarren zu treuen Händen in Verwahrsam nahm. Diese Goldbarren nämlich waren dem spanischen König von Genueser Banken bis zur Ankunft der nächsten Schatzflotte aus Amerika vorgestreckt worden, da er für seine gegen die aufständischen Niederlande kämpfenden Truppen schnell Geld brauchte. Hugenottische Freibeuter, Gleichgesinnte Verbündete der Niederländer, hatten die Goldschiffe aufgebracht und sie genötigt, an der englischen Kanalküste Schutz zu suchen.

Irisches Elend Im Jahre 1845 zählte Irland über 8 Millionen Einwohner – heute nur noch 4,3 Millionen! Die Entvölkerung war eine Folge der durch die englische Selbstsucht verursachten Hungersnöte – die furchtbarste um 1850 – sowie der dadurch verursachten Massenauswanderungen. – Aus der Pariser „Illustration“ von 1854.

Dass Elisabeth die kostbare Fracht daraufhin sogleich im Tower von London deponieren ließ, geschah nur, um sie vor den Seeräubern zu bewahren. Unverzeihlich, dass König Philipp diese so wohlgemeinte Handlung als einen Raub an seinem Eigentum ansah und daraufhin die Warenlager englischer Kaufleute in Spanien beschlagnahmen ließ!

In Wirklichkeit konnte Elisabeth nichts willkommener sein als dieser Goldschatz. Ihr verschwenderischer Vater, Heinrich VIII., hatte eine gewaltige Last von Schulden hinterlassen, und es war der Königin trotz aller Knauserigkeit bis jetzt nicht gelungen, sie abzudecken; denn knauserig waren auch die Grundbesitzer und Kaufleute, die im Parlament saßen und ohne deren Zustimmung die Königin keine Abgaben erheben durfte. Da brachte König Philipps Gold die Rettung aus der Not. Ja, sie konnte es sich sogar leisten, großzügig zu sein und den Genueser Bankiers Zinsen für diese unfreiwillige Anleihe zu zahlen. Wer konnte ihr nun noch vorwerfen, dass sie nicht korrekt verfahren sei? Es war doch niemand geschädigt; die Genueser bekamen ihre Zinsen, und König Philipp konnte sich von ihnen anderes Gold leihen…

Doch es half nichts; am spanischen Hofe durchschaute man das englische Spiel und zog die offene Gegnerschaft der verlogenen Freundschaft vor. Den englischen Kaufleuten blieb der Handel mit Spanien und den spanischen Niederlanden untersagt. Der Vorteil der Königin war diesmal auf Kosten der Kaufleute erreicht worden, und man musste sehen, wie man die Verluste wieder aufholte.

Das Gemetzel im Phönixpark zu Dublin Die Antwort auf die systematische Aushungerung des irischen Volkes durch die britische Plutokratie war Gründung des Bundes der „Fenier“, dessen Anhänger bei einer Versammlung im Juli 1871 von der englischen Polizei zersprengt wurden. 200 Verwundete waren das Opfer dieses brutalen Vorgehens. – Aus „Le Monde Illustre“ (1871)

In dieser Situation gab es, darüber waren sich Königin und City klar, nur einen Ausweg: man musste die Seeräuberei auf eine breite finanzielle Basis stellen. Wenn es mit dem ehrlichen Handel nicht ging, musste der unehrliche und gewaltsame die Säckel der Londoner Kaufleute füllen – und dass der Säckel der Königin dabei nicht zu kurz kam, dafür sorgte ihr ererbtes Krämerblut.

„Die Zeit der Überfälle auf den spanischen Handel ist von größter Bedeutung für das Wachsen der englischen Macht gewesen“, schreibt der englische Historiker William Robert Scott mit dem beinahe erfrischenden Zynismus, der englischen Historikern eigen ist, wenn sie von dem Aufstieg Englands zur Weltmacht sprechen. Es ist allerdings ein Grundgelehrtes, nur für Fachleute bestimmtes Werk, in dem dieser Satz vorkommt. In Büchern, die für die breite Öffentlichkeit und für die Stimmungsmache im Ausland geschrieben sind, klingt es anders. Da wird einer gläubigen Welt suggeriert, die elisabethanischen Piraten seien kühne Einzelgänger gewesen, die aus loderndem Hass gegen alles, was dem Papste anhing, und aus glühender Liebe von der „Solidarität der protestantischen Volker zu ihrem Vaterlande Heldentaten über Heldentaten verrichtet hätten ohne rechte Unterstützung durch die vorsichtige und korrekte Königin.

Halten wir also einige Tatsachen fest, die das Gesicht dieser „Überfälle auf den spanischen Handel“ erkennen lassen. Zunächst einmal: die Piratenfahrten der Drake und Raleigh waren nicht Raubzüge auf eigene Faust, sondern wohlorganisierte, von langer Hand vorbereitete Unternehmungen, für die die Mittel jedes Mal durch eine Gesellschaft von Aktionären zusammengebracht wurden. Zu diesen Aktionären gehörten die Königin, ihre führenden Minister und Günstlinge (also Männer wie William Cecil, der spätertere Lord Burghley, und der Graf von Leicester, und schließlich die Kreise der City. „Wenn die Schiffe zurückkehrten und die Beute verkauft war, Überschuss verteilt und das ganze Geschäft liquidiert“ (Scott). Zum zweiten: Es herrschte weder Kriegszustand mit Spanien noch auch nur ein heimlicher Konflikt zwischen beiden Mächten, so dass keinerlei Anlass für diese bestand. Die Leidenschaft, der Abscheu gegen den „Papismus“ vor allem, war künstlich genährt wie -man denn überhaupt damals die Zugkraft der Parole von der „Solidarität der protestantischen Völker“ entdeckte, um die skrupellose, nur der Gewinnsucht entspringende Piraterie der eigenen Leute mit der aus fanatischem Glaubenseifer entspringenden Freibeuterei der Hugenotten und der holländischen „Wassergeusen“ im Urteil der Mitwelt und Nachwelt auf eine Stufe stellen zu können.

Irland am Kreuz Das gemarterte Irland, um das sich die Schatten verhungerter Frauen und Kinder sammeln, spricht: „0 Gott, den ich so lange vergebens angefleht habe – solltest du ein Engländer geworden sein?“ – Aus der französischen Wochenschrift „Le Rire“ von 1899

Gewiss gab es im damaligen England auch Leute, die den Angriff auf das katholische Weltreich Spaniens für ein Gott wohlgefälliges Werk hielten. In den Massen des kleinen städtischen Bürgertums, das von den Raubzügen keinen unmittelbaren Vorteil hatte, aber die Rückschläge des Handels in Gestalt von Knappheit und Teuerung am eigenen Leibe erlebte, fanden die Hasspredigten gegen den König in Madrid, der mit allen erdenklichen biblischen Ungeheuern verglichen wurde, offene Ohren. Hier sympathisierte man wirklich mit den Hugenotten und den Geuusen, die ja der gleichen Gesellschaftsschicht angehörten. Hier fanden sich die Menschen, die bereit waren, im Kampfe gegen „Gog und Magog“ oder wie die bösen Feinde des wahren Glaubens sonst genannt wurden, ihre Haut zu Markte zu tragen und alles zu vergessen, was ihnen an christlicher Gesittung anerzogen war.

Damals nämlich bildeten sich die Grundzüge des englischen Nationalcharakters: die Selbstgerechtigkeit und der mit ihr so eng zusammenhängende „Cant“. Denn da die Überzeugung, daß im Kampfe gegen Spanien, dieses gewissermaßen Volkgewordene böse Prinzip, jedes Mittel erlaubt sei, in ihrer praktischen Auswirkung zum Aufblühen der englischen Wirtschaft führte, so war es kein großer Schritt bis zu der nächsten Überzeugung: dass die Raubüberfälle im Einklang mit dem Willen Gottes stünden und daß England von Gott das Privileg erhalten habe, sich über die das Völkerleben regelnden Gebote immer dann hinwegzusetzen, wenn das Gedeihen seines Handels es erforderte. Denn wie hätte Gott sonst den Erfolg der englischen Freibeuterei dulden können? Ergo: Was England tut, ist wohlgetan.

Während aber in Holland ein ganzes Volk sich gegen seinen spanischen Oberherrn, in Frankreich eine breite Schicht des Volkes sich gegen die alten Gewalten im Staat empörte – während also Geusen und Hugenotten in radikaler Unbedingtheit um Sein oder Nichtsein kämpften, handelten die englischen „Seehelden“ ganz im Einvernehmen mit der Führung ihres Staates. Wohl haben die einzelnen, Drake oder Raleigh und ihre Mannschaften, Erstaunliches geleistet und weder Leben noch Gesundheit geschont. Aber diesen Mut hat auch der Gangster. Was einem Kampf erst das Heroische verleiht, ist, dass er mit vollem Bewusstsein um „Alles oder Nichts“ geht, um eine höhere Form des Daseins für die Gemeinschaft, in der man kämpft. Dieses Element des Heroischen, dieses Wissen um die tiefste weltgeschichtliche Bedeutung von Sieg oder Untergang fehlte dem englischen Kampf gegen Spanien durchaus. Die Technik des Freibeutertums und den Glaubensfanatismus – beides hatte man von anderen abgeguckt. Und weil beides nicht aus ursprünglicher Leidenschaft, sondern aus listiger Berechnung kam, ist auch die Begründung der Seeräuberei aus dem „protestantischen Glauben“ etwas innerlich Unwahres. Keine elementare Not zwang England, Spanien zu überfallen, sondern eine kaufmännische Kalkulation ließ es als empfehlenswert erscheinen, und so ist von Anbeginn an die englische Weltmachtpolitik mit dem Fluch der Scheinheiligkeit und Verlogenheit behaftet: für die Verfolgung ihrer rein geschäftlichen Ziele schiebt sie die Bibel vor. Und das tut sie von Elisabeths Zeiten bis auf den heutigen Tag. Bei anderen Völkern hat es diese üble Verquickung unredlicher Politik mit Worten des Glaubens nie gegeben. Das Wort „cant“, das die politische Scheinheiligkeit des Engländers bezeichnet, ist daher auch nicht in andere Sprachen übersetzbar.

Das Wort Seeräuberei (mit seinem ein wenig romantischen Beigeschmack) erweckt noch nicht die zutreffende Vorstellung von den Aktionen, die Drake und die anderen Freibeuter auf Aktien in den siebziger und achtziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts unternahmen. Denn Seeraub, Kaperung spanischer Handelsschiffe also, war nur die eine ihrer Formen. Da nämlich ihr Hauptzweck, die Erbeutung amerikanischer Edelmetalle, nicht immer zur See erreicht werden konnte (die spanischen Schatzflotten fuhren in Abständen von vielen Monaten), so handelten die „Seehelden“ ganz im Sinne ihrer Königin, wenn sie den Schauplatz ihrer Taten gegebenenfalls auch auf das Land verlegten.

Straßenräuber, Wegelagerer – das klingt nicht so vornehm wie Seeheld und auch nicht so romantisch wie Seeräuber. Aber es ist keine Übertreibung, sondere nur eine nüchterne Feststellung, wenn man sagt, dass Drake und seinesgleichen solche anrüchigen Gewerbe betrieben haben. Denn das hatte die Welt noch nicht gesehen: dass ein Staat gegen einen anderen befreundeten Staat hinterrücks Raubzüge organisierte – zu keinem anderen Zweck als dem, das eigene Vermögen auf Kosten des anderen zu vermehren. Schon auf seiner zweiten Expedition (1572-157.) ging Drake zur Wegelagerei über. Das Edelmetall in den Bergwerken von Peru, das wusste er, wurde mit Maultieren von Panama über die Landenge nach dem Hafen Nombre de Dios an der Karibischen See bracht. Auf der Landenge hauste ein böser Menschenschlag: die „Cimaroonen“, entlaufene Neger, die mit Indianerfrauen in die tropischen Wälder geflüchtet hatten und hier von Raubüberfällen auf spanisch Niederlassungen und Warentransporte lebten. Mit diesen verkommenen

Der Untergang der Armada

Die große spanische Flotte, die Philipp II. ausgesandt hatte, um England für die Raubüberfälle auf das spanische Kolonialreich zu strafen, wurde 1588 bei Gravelines an der flandrischen Küste von der beweglicheren englischen Kriegsmarine zurückgeschlagen – ein Sieg, in dem England die göttliche Rechtfertigung seiner Räubermethoden sah.

Urwaldräubern machte Drake gemeinsame Sache.

Sie dienten ihm als Führer und Spione, und mit ihrer Hilfe gelang ihm denn auch nach einigen vergeblichen Versuchen die Überrumpelung eines Zuges von hundertundachtzig gold- und silberbeladenen Maultieren. Hunderttausend spanische Goldpesos (nach heutigem Werte etwa 10 Millionen Mark) waren die Beute dieses ersten Straßenraubes.

Auch die berühmteste von allen Fahrten Drakes, seine Weltumseglung (1578 – 80), war eine Raubfahrt. Das Konsortium von Aktionären, das ein beträchtliches Kapital in dieses Unternehmen investiert hatte, war nicht gesonnen, sich mit neuen

Das Flaggschiff der Holländischen Westindien-Gesellschaft

Die Rührigkeit der niederländischen Seefahrer, die ihrem Vaterlande ein stattliches Kolonialreich erworben hatten, war der neidischen britischen Plutokratie ein Dorn im Auge. – Gemälde von Wittern van der Velde.

geographischen Erkenntnissen als Ertrag zu begnügen, sondern erwartete reiche Beute. Den Unterführern und der Mannschaft gegenüber allerdings wurde die Expedition als eine Forschungsreise ausgegeben, mit dem Ziel der Entdeckung eines neuen Erdteils, den man im Süden suchte, der „Australis“. Drakes Instruktion aber lautete dahin, er solle durch die Magalhäesstraße in den Stillen Ozean vorstoßen und, an der Westküste Südamerikas nördlich hinaufsegelnd, Peru zu erreichen suchen. Also auch hier war der Griff nach den spanischen Gold- und Silberschätzen das Hauptmotiv – in zweiter Linie kam erst das andere, daß es Drake vielleicht gelingen könne, die „Nordwestpassage“ von der amerikanischen Küste her zu erreichen und damit der englischen Wolle doch noch den Weg nach China und Japan zu bahnen. Drake fand die Nordwestpassage so wenig wie den sagenhaften „australischen“ Kontinent, wenn es ihm auch, als beiläufiges Ergebnis seiner Raubfahrt, gelang herauszufinden, daß der Atlantische und der Stille Ozean an der Südspitze Amerikas ineinander fließen. Von den Plünderungszügen an den Küsten Chiles und Perus hingegen brachte er auf seiner „Goldenen Hirschkuh“ überreiche Beute heim. Die Dividende für das eingezahlte Kapital wurde, als man dann zu Hause die Schätze überblicken konnte, auf 4700 v. H. festgesetzt, und daher murrte keiner der Aktionäre darüber, dass sowohl Drakes als der Königin Anteil noch beträchtlich höher ausfielen. Die Spanier schätzten ihren Verlust auf 2 Millionen Pfund Sterling, und selbst wenn wir den englischen Angaben folgen, waren es immer noch anderthalb Millionen das sind etwa 360 Millionen Mark heutigen Wertes.

Kein Wunder also, dass diese „Entdeckungsfahrt“ es der Königin Elisabeth ermöglichte, als Finanzier großen Stiles aufzutreten. Sie beteiligte sich mit einem Kapital von 10 Millionen Mark (heutigen Wertes) an der Gründung der „Levante-Kompanie“, die den Handel mit den türkischen Gebieten im östlichen Mittelmeer auf breiter Basis in Angriff nahm. Wie die Praktiken ihres Großvaters es ermöglicht hatten, daß England die Hanse aus dem Nord- und Ostseehandel verdrängte, so stieß also nun Elisabeth in die Bezirke des Vorderen Orients vor, wo bisher die Mittelmeervölker – Spanier und Italiener, besonders Venezianer und Genuesen – den Handel in der Hand gehabt hatten. Es ist gut zu verstehen, dass die englischen Eindringlinge hier recht unwillkommen waren, und dass vor allem die Spanier es ungern mit ansahen, wie hier ein anderer mit geraubtem spanischem Gold sich als Wettbewerber einschlich. Nicht lange, und es wurden zwischen Madrid und Venedig Beratungen gepflogen, die dahin zielten, die Meerenge von Gibraltar für englische Schiffe zu sperren – Beratungen, die in London nicht geringe Besorgnis hervorrufen mussten. Denn der Levantehandel, vor allem der Korinthenhandel, ließ sich schon in den ersten Jahren recht erfolgreich an.

Nein, um der Korinthen willen musste die Straße von Gibraltar für englische Schiffe offen bleiben. Ein Jahrhundert später, und England wird, um der Korinthen willen, den Felsen von Gibraltar rauben…

Drakes Raubzüge zwangen König Philipp II., seine ganze Aufmerksamkeit den Vorgängen am Ärmelkanal zuzuwenden, und er griff zu Gegenmaßnahmen. Eine Zeitlang versuchte er, mit einer Flotte den Kanal zu blockieren und die Kontrolle über die Ausfahrt englischer Schiffe nach Amerika zu erzwingen. Er hielt auch Umschau nach Stützpunkten, von denen aus es seiner Marine möglich würde, die Raubfahrten (über deren Organisation er durch seine Botschafter nur zu gut informiert war) zu unterbinden. Und da bot sich ihm die Insel im Westen Britanniens dar – Irland, dessen Volk, der alten katholischen Religion getreu, unter der englischen Fremdherrschaft seufzte. Wie freudig hätten ihn die Iren als Befreier begrüßt – und wie wenig Grund hätte England gehabt, sich über einen Eingriff in seine Rechte zu beklagen! Denn mit welchem Recht nahm England die Herrschaft über die Grüne Insel in Anspruch? Man kann noch nicht einmal sagen: mit dem Recht des Eroberers. Auch ein solcher muss sein Recht erst dadurch ausweisen, dass er Frieden und neue Ordnung in dem eroberten Lande schafft, ihm das Gesetz einer überlegenen Kultur aufprägt. So waren einst deutsche Fürsten und Ordensritter in die slawischen Lande östlich der Elbe gezogen und hatten sie höheren Lebensformen gewonnen. Mit solcher echten Kolonisation hatte Englands Vorgehen in Irland nicht die mindeste Ähnlichkeit gehabt. Irland war ja auch, als die Engländer kamen, keineswegs ein Land tieferer Kulturstufe gewesen – im Gegenteil, es hatte durch seine Mönche voreinst den Grund zu einer gemeinsamen abendländischen Kultur legen helfen. Die englischen Barone, die seit König Heinrich II. (1171) sich auf der Grünen Insel einnisteten, waren den irischen Stammesführern weder an politischer Gestaltungskraft noch an geistiger Bildung überlegen, sie hatten nur den einen Vorteil, daß hinter ihnen ein starkes, einheitliches Königtum stand, während es dem irischen Volk versagt geblieben ist,seine schöpferischen geistigen Kräfte in staatliche Einheit zu sammeln.

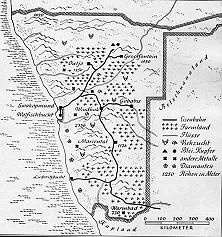

Die Erfolge der Portugiesen und Holländer im Indienhandel weckten in England das Verlangen, sich gleichfalls an der Ausbeutung Indiens zu beteiligen. 1599 wurde die Ostindien-Kompanie gegründet. – Nach einem alten niederländischen Stich.

Wenn Elisabeths Vater, Heinrich VIII., einen Schritt weiter ging als seine Vorgänger und sich 1541 zum „König von Irland“ erheben ließ (die ihn dazu hoben, waren nicht die Iren, sondern die englischen Barone von Dublin), so geschah das nur, damit er einen Rechtstitel darauf hatte, als „Reformator“ die Güter der irischen Klöster zugunsten seines Staattssäckels einzuziehen. Irgendetwas, das einer Regierung, einer Gestaltung des Volkslebens ähnlich gesehen hätte, haben auch die Tudorkönige nicht in Irland eingeführt. Es ging, wie immer, nur um Landbesitz, und gegenüber den Zugriffen englischer Adliger, Kronbeamter und Juristen blieben die irischen Bauern wehrlos wie bisher. „Nichts, was gegen einen Iren verübt wird, kann Verbrechen genannt werden; denn ein Ire ist rechtlos“ – das war der Grundsatz, nach dem England in Irland „Kolonisation“ trieb. Die Eingeborenen der Grünen Insel galten dem hochmütigen „Herrenvolk“ der Engländer nicht mehr als etwa die Negersklaven, die Hawkins nach Westindien einschmuggelte. Sie wurden erbarmungslos misshandelt und ausgeplündert, dem Hunger und der Verzweiflung preisgegeben damals wie Jahrhunderte hindurch bis heute.

Und ein so gequältes Volk sollte nicht das Recht gehabt haben, um seiner Selbstbehauptung willen zu den Waffen zu greifen? Auch dass die Iren Hilfe bei Spanien suchten, ist nur zu begreiflich, denn aus Eigenem waren sie nicht stark genug, um auf einen Erfolg hoffen zu dürfen.

Wenn König Philipp nun die Iren zum Aufstand ermutigte und sie mit Geld und Waffen unterstützte, so tat er es nicht deshalb, weil er England mit Gewalt wieder katholisch machen wollte, sondern weil es ihm darauf ankam, die englische Seeräuberei in Amerika zu verhindern. Mit dem befreiten Irland als Bundesgenossen gedachte er, Elisabeth in ihre Schranken zurückweisen zu können. Es war die Überlegung eines Staatsmanns, an der niemand etwas Unredliches wird finden können. Dass allerdings die Aufstände der irischen Stammesführer allesamt misslangen und in grausamer Niedermetzlung von irischen Frauen und Kindern durch die englische Soldateska ihr fürchterliches Ende fanden, hat seinen Grund in der Langsamkeit und Kraftlosigkeit, mit der die Erwägungen des spanischen Königs in die Tat umgesetzt wurden.

Ein Privilegienbrief der Ostindien-Kompanie 1698 erneuerte König Wilhelm III. von England, aus dem Hause Oranien, die Privilegien der Ostindien-Kompanie, zu deren Aktionären außer der Londoner Kaufmannschaft auch viele Mitglieder des Hochadels zählten

Dieselbe Schwerfälligkeit war auch der Fluch, der über der einzigen großen Anstrengung lastete, die Spanien unternahm, um die Bedrohung seines Kolonialreiches aus der Welt zu schaffen: der Entsendung der Großen Armada (1588). Auch hier hat die tendenziöse englische Geschichtsschreibung ein verzerrtes Bild geliefert, das von vielen als echt übernommen wurde. Sie hat es so dargestellt, als habe Philipp die Armada entsandt, um die Hinrichtung der katholischen Maria Stuart (1587) zu rächen. Philipp als der hartnäckige Friedensstörer, das fromme protestantische England in der Defensive- so soll es nach englischem Wunsche aussehen. Aber die Wirklichkeit war anders. Spanien hatte damals noch echte Seehelden; die Männer, die die türkische Macht im Mittelmeer in der gewaltigen Seeschlacht von Lepanto (1570) gebrochen hatten, drängten schon lange den König zum Handeln. Sie glaubten, „den Tag nicht mehr erwarten zu können, wo man den angelsächsischen Piraten das Handwerk gründlich legen und der spanischen Nationalschande der stillschweigend ertragenen elisabethanischen Herausforderungen mit Feuer und Schwert ein Ende bereiten wird“ (L. Pfandl). Philipp hat lange versucht, durch gütliche Verhandlungen eine Bereinigung der Atmosphäre zu erreichen. Erst als dann, mitten in den Unterhandlungen, die Nachricht von einer neuen Raubexpedition Drakes nach Kuba und Florida eintraf – erst dann hat er sich für den Krieg entschieden. Im März 1586 begann er, die Armada auszurüsten.

Man kann den Engländern nicht nachsagen, dass sie es lieben, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Nach ihrem Siege über die Armada aber verlegten sie sich auf die Demut und Bescheidenheit.

Die Medaille, die Elisabeth prägen ließ, erhielt die Umschrift: „Afflavit Deus, et dissipati sunt“ (Gott blies, und sie wurden zerstreut). Warum diese Berufung auf den Allmächtigen? In Wirklichkeit ist der Untergang der Armada der Rückständigkeit des spanischen Schiffbaus, der mangelhaften Organisation des Nachschubs, der schlechten Zusammenarbeit mit dem Landheere in den Niederlanden und der Unfähigkeit des Oberbefehlshabers einerseits, der nautischen und taktischen Überlegenheit der Engländer und der unbezweifelbaren Tüchtigkeit ihrer Führer, besonders Drakes, zuzuschreiben. Sie bestimmten das Gesetz des Handelns, und sie waren es, die durch geschickte Ausnutzung von Brandern die Auflösung der spanischen Flotte auf der Höhe von Gravelingen erreicht haben. „Als Wind und Wellen die Endkatastrophe herbeiführten, da trafen diese eine schon geschlagene, zermürbte, wehrlose, eine fliehende Flotte, die auch ohne Stürme keinen Schaden mehr angerichtet hätte“ (L. Pfandl).

Von Höchstädt bis Waterloo gibt es viele Schlachten, an deren Gewinn sich England ungerechterweise das Verdienst zumisst. Hier, wo es ihm nicht streitig gemacht werden kann, hält es sich mit frommem Augenaufschlag zurück. „Gott blies …“ England verzichtet auf den Ruhm und schreibt ihn allein dem Allmächtigen zu. Und warum hat dieser die angeblich so ausschlaggebenden Naturgewalten mobilisiert? Die Antwort versteht sich von selbst: er wollte ein Wunder wirken und dadurch der Menschheit beweisen, dass Englands Sache die ihm wohlgefällige sei. Zwar galt in damaliger Zeit jede kriegerische Entscheidung als ein Urteil, das Gott über Recht und Unrecht der Kämpfenden fällte, und so hätte es schon genügt, wenn Elisabeth darauf verwiesen hätte, dass Gott sich im Siege der englischen Waffen ausgesprochen habe. Aber um wie viel eindrucksvoller musste es sein, wenn man der Welt den gewaltigen Kontrast vor Augen stellte: auf der einen Seite das stolze, unbesiegliche Spanien, auf der anderen das kleine, wehrlose England, das aus eigener Kraft niemals würde haben siegen können, wenn Gott nicht durch ein Wunder die Gewichte auf der Waage verschoben hätte! Wie unendlich viel besser musste die Sache Englands sein, wenn Gott es solchen Wunders für würdig befand!

Es kommt auch heute wohl bisweilen vor, dass eine Gangsterbande im Kampf mit der Polizei die Oberhand behält. Trotzdem würde jedermann lachen, wenn der Gangsterhäuptling daraus die Folgerung ziehen würde, er sei durch diesen Ausgang des Gefechts als rechtschaffener Hüter der Ordnung bezeugt, die Unterlegenen jedoch als Verbrecher. Als aber England im Falle der Armada es ebenso machte, erhob sich in der Welt seltsamerweise kein Gelächter. Ja, wie sehr dieser geniale propagandistische Trick noch in späteren Jahrhunderten und auch in Deutschland Erfolg gehabt hat, können wir etwa bei Schiller sehen, der in seinem Gedicht „Die unüberwindliche Flotte“ ganz unbefangen den englischen Standpunkt sich zu eigen gemacht hat. Ihm galt, wie später dem liberalen Bürgertum, England so recht als das Land der Freiheit: „Dir drohen diese Gallionenheere, Großherzige Britannia! Weh deinem Freigebornen Volke!“ Niemand, der die „feuerwerfenden Kolosse“ der Armada herankommen sieht, zweifelt, dass sie England den Untergang in der Knechtschaft bringen werden. Da hat der Allmächtige ein Einsehen: